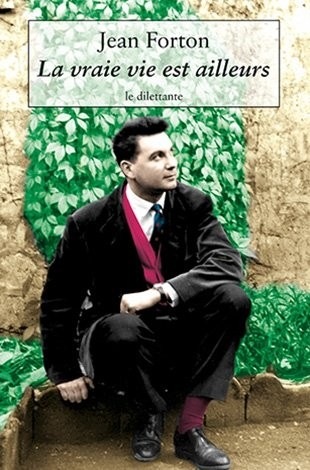

La vraie vie est ailleurs

Ne pas s’y fier, surtout ! Sous son aspect discret d’auteur provincial, marié et père de famille, son apparence lisse de libraire bordelais spécialisé dans les ouvrages de droit, le romancier Jean Forton (1930-1982) tire un plaisir patient, une joie sourde, à nous mener dans des zones d’enlisement, à nous perdre au cœur d’espaces de souffrances rentrées, acide rongeur qui affleure dans certains titres de ces huit romans qu’il publia chez Gallimard entre 1954 et 1966.

Quelque chose d’acéré et de morbide mine et lacère le monde de Forton, un mal que l’on retrouve dans ce roman inédit que publie le Dilettante : La vraie vie est ailleurs. La maxime rimbaldienne prend là des allures de credo cynique, d’espoir trahi. Ailleurs, certes, mais où ? Ailleurs qu’autour de la table familiale où soupent à heure fixe les Lajus, dont le fils, Augustin, est le héros narrateur ; ailleurs que chez les Juredieu, dont le fils aîné, grand drille bringueur et culbuteur de filles, est l’ami d’Augustin, mauvais ange et corsaire en chambre ; ailleurs que chez Bérenger et Cléo, oncle et tante d’Augustin, masques d’un carnaval sinistre, ailleurs que dans les bistrots banals où les deux adolescents racolent et picolent, ailleurs que dans les cinémas mués en baisoirs furtifs, ailleurs que dans les chambrettes d’occasion où se font les initiations amoureuses.

Ailleurs que dans cette ville placide que secoue soudain la pétarade en chaîne de bombes artisanales. Sans doute un peu dans cet ancien wagon transformé en utopie garçonnière et dénommé Le Nautilus. Une vraie vie possible, un temps, dans la chambre de Vinca, l’amour-phare d’Augustin. Voici donc La vraie vie est ailleurs, roman d’apprentissage provincial et jeu de massacre sans concession où le désir de révolte s’écrase contre le quotidien, la pesanteur d’être comme moucheron sur la vitre. Alors, « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud ! » (René Char)

La presse en parle

Le narrateur habite dans une trop vaste maison sur les quais d'une ville que dessine la courbe d'un fleuve où viennent accoster des bateaux de toutes sortes. On reconnaîtra sans peine le Bordeaux, aux rues sombres et humides, des années 1950 que Jean Forton a si souvent peint dans ses livres, décor lugubre et maussade où se dilue la solitude de ses personnages...

L'art de Jean Forton aura toujours été de décrire des petites vies, avec un style mâtiné d'ironie et de lassitude, d'un cynisme léger comme en usaient alors les hussards, sans illusion sur la nature humaine...

D'une plume goguenarde et sarcastique, sans jamais pousser les feux, ce romancier, mort trop tôt (à 51 ans), trop vite dédaigné, aura pourtant laissé la marque d'une oeuvre singulière sans qu'il crût pensable qu'elle serait un jour réhabilitée.

Jean-Claude Raspiengeas - La Croix

L'inédit " La vraie vie est ailleurs ", roman d'apprentissage et roman d'une ville, a le goût inimitable des meilleurs textes de l'auteur bordelais...

La vraie vie est ailleurs peut se lire comme un roman d'apprentissage. Un lycéen sage, Augustin Lajus, est entraîné à se dévergonder par un copain effronté, Juredieu, tandis qu'une belle danseuse, Vinca, fait rêver l'adolescent, et qu'autour de ses parents lunaires gravitent de drôles de vieux fous. Entre ces pôles, Augustin navigue sans but, dérive, s'accroche, panique... On peut aussi lire ce roman comme celui d'une ville, tant Forton est avant tout un écrivain des rues et du port. Jamais nommé, Bordeaux, de l'après-guerre aux années 1960, est en un sens l'image exacte de son oeuvre. Ses façades n'ont pas encore été récurées, elles sont toujours noires de fumées, rongées par l'air salin et autres acides. Il y a des odeurs aussi, de papeteries et de morues qui sèchent. Forton, selon la belle catégorisation de l'écrivain Pierre Veilletet, est de ces auteurs qui écrivent en noir et blanc. Il excelle à mettre au jour les zones grises de l'âme et les médiocrités troubles de destins embrumés.

Didier Pourquery - Le Monde

Extrait

C'est à la piscine municipale que je suis devenu l'ami de Juredieu, un après-midi de novembre. Sous la haute verrière, amplifiés par l'écho, les plus légers cris devenaient hurlements, les moindres chocs, explosions. Ahuri par tant de vacarme, je m'étais réfugié au sommet du grand plongeoir. Jambes dans le vide, mains agrippées au rebord de ciment, depuis près d'un quart d'heure j'étais assis là, l'esprit occupé à tisser d'aimables niaiseries : cette piscine n'était point la piscine municipale, mais le bassin olympique. La finale du cent mètres se préparait. On me donnait favori. J'allais gagner. Je venais d'avoir dix-huit ans, j'étais grand, athlétique, large d'épaules et de crinière sombre, et de tous côtés me cernaient les caméras de la télévision. En son for intérieur le gamin de quinze ans que j'étais alors se pourléchait de ces préparatifs. Un instant je fermai les yeux, et les copains hurleurs, tout autour, devinrent l'immense foule s'apprêtant à acclamer mon exploit. Cependant j'avais beau savoir ma victoire inéluctable, j'ignorais encore de quelle façon j'allais l'obtenir. J'hésitais, et cette hésitation était en soi-même délicieuse. Ridiculiser mes adversaires, les dominer sans appel ! Voilà qui me tentait. J'en avais une petite fièvre, un pinçon au coeur. Décidément le jeu prenait tournure, un jeu bien agréable. Écraser mes rivaux : être le seul, l'unique, l'énorme étoile concentrant sur elle ces millions de regards épars de par le monde.

J'aurais goûté sans mélange ce fabuleux dénouement si quelque scrupule ne m'avait pris. Une victoire trop facile laisse toujours un doute, un malaise, on parle de phénomène, et les phénomènes étonnent plus qu'ils ne touchent, il leur manquera toujours cette fragilité émouvante qui, dominée, emporte le coeur des foules. Et j'avais besoin d'être aimé. Je souhaitais d'être admiré, mais je voulais plus encore être aimé.

Je rouvris les yeux. Cinq mètres plus bas, sous l'éclat des projecteurs, l'eau couleur de turquoise berçait les mouvantes lignes parallèles qui délimitaient les couloirs de nage. Un léger vertige m'envahit. Et brusquement je me décidai : c'était dans la douleur que j'allais vaincre, à l'arraché. Jusqu'au dernier instant le coeur de ceux qui espéraient en moi battrait d'angoisse, jusqu'à cet ultime sursaut qui m'assurerait le triomphe. En moi-même je souris. Divaguer, voilà qui était fameusement bon, se conter des histoires... Cela aidait à vivre. Cela seul aidait à vivre. Certes j'aurais pu, au lieu de demeurer à l'écart, m'amuser avec les copains. Mais en vérité je redoutais un peu les autres. Les autres, ce ramassis de braillards qui ne pensaient qu'à vous faire des farces méchantes. Et puis j'étais assez méprisant en ce temps, un peu vaniteux. Les garçons de mon âge réapparaissaient stupides, leurs conversations m'ennuyaient. Tous, me semblait-il, n'avaient d'autre ambition que de se refléter les uns les autres, inlassablement. (...)