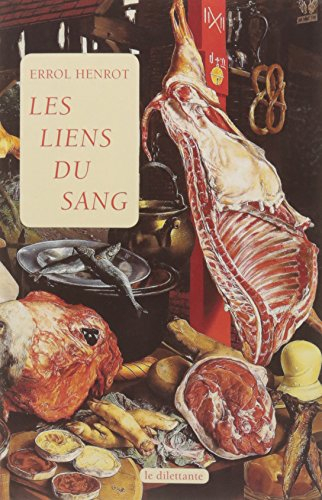

Les liens du sang

La question du sang ne se pose pas qu'à un tueur en abattoir car si la terre ne pouvait plus absorber une goutte de plus ?

Ça n'est pas la chair, hélas, qui est triste, la nôtre et toutes les autres, à poils, à plumes, lisses, fripées ou rugueuses, c'est plutôt le traitement qu'on lui fait subir, le destin qu'on lui réserve. Vouée à l'assiette, fragile, consommable à outrance, voilà la chair animale passant du pré au croc, de la mangeoire au mandrin, via l'abattage et ses stations : transfert meurtrissant, corral de la mort, percussion frontale, saignée, décarcassage, mise en barquette. Et tous ces geysers de sang soudain jaillissant, giclant dru, pour s'en aller croupir dans l'angoissant et fétide mystère d'une cuve souterraine. Une noria sanglante, hurlante, dont François, héros des Liens du sang, premier roman d'Errol Henrot, employé d'un abattoir industriel, endure, nauséeux et suffoquant, le remugle épais, les cadences malades et surtout l'atroce et mécanique gestuelle. La place est bonne, pourtant, qu'occupait également son père, son grand-père avant lui. À son taiseux de père, à sa mère morose, François préfère Robert, le porcher-poète qui vit à deux pas, et accouche sa truie plein d'une délicatesse et d'une prévenance exquises, ou Angelica, l'éleveuse pour qui « la chair a de la mémoire » et qui donc ne tue pas ses bêtes. La mort de son père dont la chair morte le hante, la dénonciation de l'absurde massacre d'une vache, l'altercation violente qui s'ensuit avec le directeur accule François à fuir, une fuite qui ne sera pas une prévisible cavale, mais échappée réelle, fusion au coeur somptueux d'un paysage devenu soudain ermitage cosmique. Ainsi va toute chair...

Extrait

François avait été profondément marqué par l’évacuation du sang. La cuve qui se situait sous leurs pieds fut la source de malaises et de cauchemars qui ne disparurent jamais tout à fait. Il essayait d’imaginer combien de milliers de litres de sang stagnaient dans cette cuve, et quel obscur pouvoir de mort pouvait jaillir des effluves corrompus. La cuve était rarement nettoyée. Le directeur disait que ce n’était pas nécessaire, le sang se décomposait de lui-même. Mais il ne pensait pas à l’accumulation du pouvoir de mort. Dans l’esprit du jeune homme, il était impossible que ce mélange gras, malade, se décomposant sans cesse, chaud et froid à la fois, ne soit le lieu idéal d’une gestation totalement hostile. Que quoi qu’il arrive, la mort savait où se cacher, et où se nourrir d’une concentration infinie de mal, de souffrance, de douleurs au-delà de toute expression.

Le cœur du visiteur se soulevait, repu et mortellement touché. Sa réaction fut de ne pas aller jusque-là. François sut reconnaître son dégoût avant de s’abîmer en lui, et choisit de ne pas l’affronter, déposant les armes devant le même obstacle que les autres membres de l’abattoir, devant une souffrance dont les hommes comme son père s’interdisaient de prononcer le nom. Et cela ne fut pas difficile car, hormis l’inconfort des premières minutes, il ne fut pas horrifié par les saignées successives des animaux. Il se sentait irresponsable. Au contraire, son attention était toujours sollicitée. Des événements se produisaient dans chaque petite salle de l’abattoir, et cela le changeait du lycée, et de la fausse bienveillance qu’il avait élevée au rang d’ennemi. L’atmosphère du lieu évoquait la colère, l’émeute, la proximité du danger, du déchaînement. C’était le contraire d’une bulle paisible protégeant du monde dangereux. Ici, les révoltes individuelles trouvaient une justification acceptable, dans l’accomplissement de l’acte banni par excellence, la plus grande question de l’homme, et son effroi le moins avouable. Les ouvriers de l’abattoir assimilaient toute la cruauté, et plongeaient dans le feu.Tout était possible dans un tel microcosme. La loi existait encore, mais molle, vacillante, un écho du réel brouillé par les vapeurs de sang.

Lorsque son père et lui furent à l’extérieur de l’abattoir, la sensation ne disparut pas. Demeurait dans le corps une chaleur désagréable sur l’instant, une impression de ne plus être le même homme. Il aperçut encore, en croisant la file des animaux avançant vers leur mise à mort, un employé empoigner et tordre la queue d’une des vaches, qui refusait d’avancer. Il ne regarda pas le visage de l’employé ; il dut pourtant y entrevoir quelque chose, car sa respiration s’était arrêtée durant une dizaine de secondes.

La vague de chaleur s’apaisa, perdit son caractère malsain, mais elle ne quitta plus le corps du visiteur. Celui-ci n’était pas encore familiarisé, il apprenait, il absorbait. Son père, lui aussi, avait vécu cette expérience, comme tous ceux qui entraient un jour dans un abattoir, mais il avait oublié, tant la substance de son corps et cette vague de chaleur ne faisaient plus qu’une seule entité. Devant eux, la file d’animaux progressait dans le couloir entre l’enclos et la plate-forme où ils recevraient, l’un après l’autre, indéfiniment, la tige de métal du pistolet d’abattage, qui manquait son tir neuf fois sur dix, laissant l’animal se balancer sur le treuil, avec sa terreur impuissante et sans ennemi.