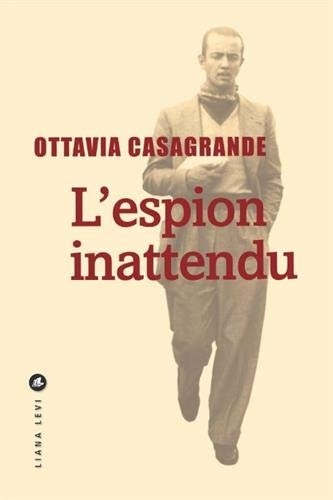

L'espion inattendu

Ce n’est pas donné à tout le monde d’avoir un grand-père digne d’un roman! La narratrice de ce livre est la petite-fille de Raimondo Lanza di Trabia, un prince sicilien, dandy extravagant et charmeur qui fut, pendant les neuf mois qui suivirent le début de la Seconde Guerre mondiale, l’espion de confiance de Galeazzo Ciano, ministre des Affaires estrangères et gendre de Mussolini. Sa mission? Mener une bataille secrète contre l’entrée en guerre de l’Italie aux côtes du Reich, la préserver des agissements du «petit caporal» Hitler et déjouer l’influence des va-t-en-guerre auprès du Duce. Pour cette mission (et pour son plaisir…) il fit tomber dans ses filets amoureux Cora, une ravissante espionne britannique débutante. Après avoir infiltré une cellule nazie dans le Sud-Tyrol, évité le pire à Cinecittà, traversé la France en pleine Débâcle et rencontré en tête à tête Churchill… de péripéties en aventures rocambolesques (mais véridiques) les deux tourtereaux perdirent la bataille! Tout en laissant matière à écrire une histoire à suspense digne des meilleures séries.

Ottavia Casagrande a étudié au Goldsmiths College de Londres et obtenu un diplôme en Drama and Theatre Arts. Elle a mis en scène des pièces de théâtre en Italie, au Royaume-Uni, en France et en Russie. Avant ce roman, elle a écrit une biographie de ce grand-père mythique, en collaboration avec Raimonda Lanza di Trabia, sa mère.

Extrait

En ces temps-là, l’Histoire dévorait les hommes avant d’être à son tour dévorée par le mythe. Personne ne se fiait à personne, comme toujours, quand un empire pressent l’imminence de sa propre fin. Tout le monde cachait un poignard sous sa toge, un revolver sous son gilet ou sous son uniforme, pour attaquer ou, plus souvent, pour se défendre. Le coup mortel pouvait vous arriver de n’importe où, n’importe quand, porté par votre pire ennemi comme par votre meilleur ami. C’est pourquoi tous les hommes en vue avaient leurs propres informateurs. Ils espéraient ainsi prévoir de quel côté viendrait l’attaque. Ils espéraient ainsi sauver leur peau.

Elle marchait au bord de la plage, comme en équilibre entre la terre, l’eau et le ciel, serrée dans un imperméable bleu foncé que le vent semblait vouloir lui arracher. Raimondo la suivait, l’appelant à grands cris, mais le fracas des vagues et du vent était assourdissant. «Cora!» criait-il, en s’efforçant en vain de le couvrir.

Hostile et menaçante comme une nuée d’orage, la sirène d’un navire lança sa plainte. Raimondo désespéra de rejoindre la femme et à cet instant, il se réveilla.

Ce n’était pas une sirène qui avait interrompu son rêve mais la sonnerie, impérieuse, du téléphone. La pièce

11

baignait dans la pénombre. Il tendit la main et chercha à tâtons dans le lit où, comme à l’accoutumée, couvertures et oreillers gisaient pêle-mêle. Ses doigts heurtèrent un cendrier, en renversant le contenu sur les draps de soie. Il reconnut au toucher la corbeille de fruits entamés, des journaux éparpillés, plusieurs paquets de Camel vides, mais l’appareil strident restait introuvable.

«J’espère que c’est vraiment important! brailla-t-il dans le combiné, quand il eut enfin mis la main dessus.

– Et comment ! Tu ne le sais peut-être pas, mais Londres vient de déclarer la guerre au Caporal. Suivie par Paris, dans la foulée », grinça une voix métallique à l’autre bout du fil.

Raimondo ne la reconnut pas immédiatement. Mais il n’y avait que Galeazzo pour surnommer ainsi Hitler en rappelant, avec une pointe de fiel, le plus haut grade atteint par le Führer lors de la Grande Guerre.

« Et l’Italie ?

– Encore non belligérante. Pour le moment.

– Et tu trouves que c’est une raison pour me tirer du lit à deux heures du matin ?

– En fait, il est trois heures de l’après-midi.

– Ah, pardon, Galeazzo, je rentre tout juste des États-Unis...

– Je le sais, c’est moi qui t’y ai envoyé. Je te rappelle que je t’attendais pour déjeuner.

– Qu’est-ce qui te fait croire que j’ai oublié? Je serai au Palazzo Chigi1 dans dix minutes.

– J’en doute fort, et de toute façon, il est trop tard pour déjeuner. Je t’attends à la maison ce soir. Edda ne sera pas là. »

Il resta immobile à fixer le plafond. Un rayon de soleil filtrait à travers les persiennes et les lourds rideaux de brocart, frappant le stuc juste à l’endroit où il était le plus abîmé par les coups de feu que Raimondo avait coutume de tirer en l’air, par enthousiasme ou, qui sait, par désespoir. Puis, sans même se donner la peine de raccrocher, il jaillit hors du lit. Il n’avait plus une minute à perdre. La nouvelle qu’il venait d’apprendre bouleversait ses plans et changeait la donne du tout au tout. Non qu’elle fût vraiment une surprise, au contraire: l’Europe s’acheminait vers la guerre avec une détermination obstinée depuis des années, mais beaucoup s’imaginaient encore que le bon sens finirait par l’emporter. Heureusement, il avait dormi tout habillé: pratique, quand on est pressé. La veille, de retour de son voyage outre-océan, il s’était jeté sur son lit tel quel et avait aussitôt sombré dans le sommeil, perdant toute notion du temps. Dans la pénombre, il chercha son pistolet. Il l’avait caché avant son départ pour l’Amérique, mais il ne savait plus où. Il ouvrit deux ou trois tiroirs au hasard, en vain. Perdant patience, il remit à plus tard sa chasse au trésor et sortit en claquant la porte.

Il dévala les escaliers du Grande Albergo quatre à quatre, traversa le hall à vive allure, salua le portier au passage et s’engouffra dans le premier taxi qu’il trouva devant l’entrée.

« Navré d’interrompre votre déjeuner, mais je suis affreusement pressé. Via Nomentana. Chez les Blue Sisters.

– Et ce serait qui, ces blou sisteurz ? répondit le chauffeur en enveloppant avec une lenteur exaspérante son précieux casse-croûte dans un mouchoir répugnant.

– De saintes et pieuses femmes – le mot d’“espionnes” lui traversa l’esprit, mais Raimondo s’abstint de le prononcer –, des bonnes sœurs. »

Le visage rubicond et bonasse du chauffeur ne suggérait guère la duplicité mais Raimondo, bien qu’il le fît souvent et volontiers, croyait ferme en l’inutilité de forcer le destin.

Il regarda au-dehors. C’était une belle journée de fin d’été. De gros nuages d’ouate blanche, comme arrachés à une fresque baroque, ornaient un ciel d’azur. Des binômes de carabiniers, raides sous leur képi, arpentaient les rues où les cochers somnolaient sur leurs calèches. Quelques bicyclettes allaient et venaient.

Plus ils s’éloignaient du centre, plus les bandes de gamins loqueteux jouant dans la poussière se multipliaient. C’était Rome, placide et indolente depuis des millénaires, indifférente à tout et à tous, même à la guerre, probablement.

À un carrefour, un vendeur de journaux braillait à tue-tête la nouvelle historique. Raimondo fit stopper l’auto et lui acheta son dernier exemplaire. Il parcourut en diagonale l’article ronflant sous le gros titre en une, puis il replia le journal. La réaction à chaud des gens ordinaires était assurément plus digne d’intérêt que la propagande du régime.

« Et vous alors, vous en pensez quoi, de cette guerre ?

– Les Allemands, c’est des brutes, des salopards. Mais les Anglais et les Français, c’est des lâches. Y vont pas traverser la moitié d’l’Europe pour aider les Polaks, hein ? »

D’après ce qu’il avait appris de son ami Galeazzo Ciano – ministre des Affaires étrangères et gendre du Duce – le chauffeur de taxi venait de résumer de façon magistrale, en synthèse et en efficacité, la pensée mussolinienne en matière de politique étrangère et de stratégie militaire. Sans doute cet homme avait-il infiltré les très hautes sphères, ou alors il était particulièrement éclairé. Voire infaillible, comme le Duce prétendait l’être, ce qu’une bonne partie des Italiens croyaient dur comme fer.

Bien que la route fût tout à fait dégagée, le taxi roulait avec une lenteur extrême, exaspérant la hâte de son passager. Passée la porta Pia, la voiture s’encastra dans une longue file de charrettes et de carrioles tirées par des mules ou, pour la plupart, par les paysans eux-mêmes, qui venaient de démonter le marché de quartier et s’en retournaient à la campagne. Le chauffeur tenta de se frayer un passage à grands coups de klaxon, sans parvenir à dévier la lente marée qui se déversait sur la route. Pour aller plus vite, Raimondo préféra descendre et continuer à pied, faisant taire les protestations du chauffeur par l’ajout d’un paquet de Camel au prix de la course. Une fois dehors, il fut assailli par une odeur nauséabonde d’ordures mêlées de fumier: venus vendre leurs primeurs, les maraîchers repartaient avec leurs carrioles pleines des déchets de la ville, qu’ils utiliseraient pour fumer leurs terres et nourrir leurs bêtes. Bel exemple d’autarcie, songeait Raimondo en remontant à grand-peine la via Nomentana.

Au milieu des boniments, des marchandages et des réclames criés dans un dialecte épais et abscons, il distingua soudain la musiquette allègre d’un orgue de Barbarie. Il tendit l’oreille. Il lui sembla reconnaître les accents de l’instrument de Gino, bien que ces notes intemporelles fussent teintées d’une inhabituelle mélancolie. Il scruta la foule, cherchant son ami qui, depuis le trépas de son petit singe bien-aimé, arpentait la ville en actionnant lui-même sa manivelle. Mais Raimondo avait beau dépasser tout le monde d’une bonne tête, il ne parvint pas à localiser son charreton bariolé. Dommage: il l’aurait volontiers salué. Quel meilleur augure pour son retour dans la capitale que le sourire édenté de Gino? Mais il n’avait plus de temps à perdre, à présent : il apercevait le bâtiment des sœurs, aussi imposant et austère qu’une prison.

Il franchit le portail et s’engagea à grands pas dans l’allée de graviers qui serpentait à travers le parc. Sans ralentir son allure, il tenta de retaper son costume, froissé par son voyage et par une nuit de sommeil. Il rentra les pans de sa chemise dans son pantalon et tira sur son veston. Le résultat fut assez décevant: la coupe impeccable de Ciro Giuliano, de l’avis unanime le meilleur tailleur de Rome, ne suffisait pas à masquer le désordre de sa tenue. En séchant, la brillantine avait pétrifié ses boucles brunes, mais les cernes sombres qui soulignaient ses yeux en rehaussaient le bleu intense.